freiVERS | Patrick Siebert

An der Regengrenze

Weißt du noch, du saßt am Fenster

Den Vorhang nur für das Licht geöffnet

Wenn es donnerte wie Bergriesen

Und der Sturm das Haus fortriss

Bis ans Ende der Welt

Und wie du gerechnet hast

wie lang es dauert heimzulaufen von dort

Und sie saß immer da

Hart an der Regengrenze

Das Spinnrad fest im Griff

Wie es sich drehte im Akkord

Sie saß da und atmete tief

Wie sie dir winkte zu kommen

Nur einen Moment oder zwei

Und wie sie es wieder schaffte

Unentwegt spinnend

Deinen Blick zu bannen auf den Faden

wie sich das Rauschen aus den Ohren zurückzog

Wie sie es wieder schaffte

Das Gewitter zu packen auf die Spule

Als Kratzen der Wolle auf Haut

freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.

Du hast auch einen freiVERS für uns?

schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiTEXT | Stefan Sommer

Erinnerungen an Zitronen und Flughäfen

Als das Licht erlischt, wünscht er sich von Herzen, ein Blitz hätte das Haus getroffen. In sehnlicher Erwartung einer höllischen Katastrophe harrt er im Dunklen, harrt vergebens. Nicht mal ein beschissenes Erdbeben. Der Boden unter seinen Füßen teilt sich nicht, nicht ein klitzekleiner Riss. Nichts. Selbst einen Stromausfall, Feueralarm oder bewaffneten Überfall würde er nehmen, aber das Universum verweigert ihm auch das. Nichts will den Lauf der Dinge unterbrechen. Nichts. Nichts. Nichts. Zwischen den Stockwerken gestrandet wie ein Fisch an Land, hört er Holzdielen knarzen, Toilettenspülungen plätschern, Fernseher brüllen, Paare streiten, eine geschundene Seele mit einer Geige kämpfen. Alles wie immer. Leider. Kein Donner. Keine Sirene. Kein brechender Beton. Nichts. Die Einkaufstüte in der Hand zieht ihn in die Tiefe, als wäre sie mit Ziegelsteinen gefüllt.

„Mrs. Kelly!“, stößt er ertappt hervor, als über ihm plötzlich das Licht angeht und die alte Dame vor ihm steht. „How’s the kidney?“. Zu so später Stunde hat ihre Lordschaft aber keine Lust auf Plauderei: „Mr. Lutz, why are you standing in the stairwell? In the dark? At this time?“. Ohne seine Antwort abzuwarten, nestelt die Duchesse of Highsmith, wie sie von den anderen Parteien des Mietshauses in der Highsmith-Street gerne genannt wird, ihre Lesebrille aus dem Etui. „Don’t you feel well?“, bohrt sie nach und mustert ihn streng. Die Situation ist ihr nicht geheuer. So ein Verhalten duldet sie an ihrem Hof nicht. „Something’s wrong? You’re on drugs, son?“. „No, no, don’t be bothered. Everything is fine. No drugs! Not today!“, versichert er mit einem Zwinkern, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, er hätte sich bis eben noch gewünscht, eine Naturkatastrophe würde auf das Haus niedergehen und seine Probleme ins Jenseits verschieben. „Way ahead“ und „rough day“ murmelt er zusammenhangslos hinterher und flüchtet eilig die Treppe hinauf, bevor sie nach Sophia fragen kann.

Als er außer Sichtweite zu Atem kommt, die Echos seiner Schritte im Haus verschwinden, bemerkt er, wie idiotisch sein Vorhaben doch ist, wie vollkommen verblödet und verblendet, wie gaga, bescheuert, wie meschugge, lächerlich, albern, wie grunddämlich. Einer neugierigen Rentnerin mag er entlaufen, seinem Hirn nicht. Das kommt erst in Fahrt. Durch das Fenster sieht er die Sterne über dem dunklen Garten aufziehen und das Erlebte zerrt ihn durch die Glasscheibe, hoch in den Nachthimmel, über den Ozean, auf den alten Kontinent. Italien, ihr Baum, alles fällt ihm ein. Das Kopfsteinpflaster, Bologna, die Brunnen, ihr Kleid, der Rotwein, wie sie auf der Dachterrasse liegen, wie Sophia die italienischen Namen der Sterne ausspricht. Croce del Sud. Corona Australe. Idra femmina. Der Weg von der Universität zu ihr. Die Treppe. Die Dusche in der Küche. Das Porträt ihrer Eltern über dem Bett. Der Geruch von Sonnenmilch. Die Madonnen-Statue. Ihr Hals. Das Blitzlicht der Polaroid-Kamera im abgedunkelten Zimmer.

Wie ein Derwisch kramt er das Foto aus der Brieftasche, reißt darauf seinen Kopf aus ihrer Umarmung. Als zelebriere er im Treppenhaus einen Exorzismus, schließt er seine Augen und drückt sich die Fetzen auf die Stirn. Er drückt und drückt und drückt, aber es funktioniert nicht. Er vergisst sie nicht. Er vergisst Italien nicht. Er vergisst nichts. Er denkt er an ihr Gesicht, ihre Sommersprossen, ihre Lippen, an ihre aufgerissenen Augen, als sie in die Zitrone beißt, wie sie hinterrücks von ihrem Ast kracht, wie sie in der Notaufnahme mit Händen und Füßen erklären, was passiert ist und warum eine Zitrusfrucht die Schuld trage. Ihm fallen die Plastikstühle in den grellen Fluren des Krankenhauses ein, der Schokoriegelautomat, die Ventilatoren, die Latexhandschuhe an braungebrannten Händen, das Fußballspiel im Fernseher in der Ecke des Ganges, die blinkenden Monitore, wie sie endlich einschläft, wie er neben ihr Wache hält. Verzweifelt versucht er sich vorzustellen, wie der Baum zwischen den Palazzos der Altstadt in den Himmel wächst, heute andere auf ihn klettern, andere in seinen Wipfeln sitzen und auf die Lichter des Städtchen schauen. Es klappt nicht. Sein Smartphone vibriert.

Im freien Fall stürzt er aus dem Luftschloss durch den Kamin zurück in seinen Körper, zurück ins Treppenhaus. Es ist ihr Festnetzanschluss. Sie ist also noch wach. Sie steht in ihrer Wohnung im siebten Stock und wartet auf ihn. Er stellt sich vor, wie sie oben mit dem Phone in der Hand durch die Küche tigert und von allem, was hier unten in ihm vorgeht, von allem, was mit ihrem gemeinsamen Leben passieren wird, keine Ahnung hat. Panisch streckt er den Kopf über das Geländer, vergewissert sich, dass sie ihn nicht beobachtet. Tut sie nicht. Sie läuft, vermutet er, wie immer das Telefon am Ohr und eine Zahnbürste im Mund vom Bad ins Wohnzimmer, um den Sessel, in die Küche, ins Bad, ins Wohnzimmer, um den Sessel, in die Küche, wieder ins Wohnzimmer, um den Sessel und immer so weiter. Der Empfang reicht nicht bis auf den Balkon und nicht ins Treppenhaus.

Als sie oben auflegt, glotzen ihn unten vier achsoverliebte Augen von seinem Smartphone an. Ist er das? Ist sie das? Als wäre das Gerät plötzlich aus tonnenschwerem Stahl bricht er mit der Last in seiner Hand wie ein Amboss durch die Decke und landet drei Jahre jünger in hohem, buschigen Küstengras. Es dauert damals bis sie dieses Selfie hinbekommen. Der Wind auf der Klippe ist so stark, dass es Sophias Locken vor ihre Gesichter weht. Er erinnert sich, wie die Spitzen in seinen Augen kitzeln, wie sie ihm aus ihren Haaren einen Schnurrbart flechtet, wie Böen ihre T-Shirts zu Luftballons aufblähen. Sie sind zum ersten Mal in Irland, um Weihnachten mit ihrer Familie zu feiern. Die Eltern Judie und David. Lehrerin und Optiker. Drei Brüder. Marvin, Dave, Joshua. Katholiken. Zwei Hunde. Toby und Jake. Golden Retriever Mischlinge. „It’s a wonderful life“ an Heiligabend. „Home alone“ am ersten Weihnachtstag. Bier am Flughafen. Bier im Wintergarten. Bier vor der Messe. Bier zum Lunch. Bier zum Dinner. Bier zum Tee. Er erinnert sich an den permanenten Kater, an ekligen Fisch zum Frühstück, den geschmückten Tannenbaum, das NYSNC-Poster über dem Bett in ihrem alten Kinderzimmer. Sein Smartphone vibriert.

Ein Sturm weht ihn durch die Ritzen in den Mauern zurück in seinen Körper, zurück ins Treppenhaus. Es ist die Mobilnummer. Auf dem Display das Bild aus Amalfi. Sie mit Taucherbrille. Badeanzug. Türkises Meer. Einen Seestern und eine Fanta-Dose in Händen. Wellen, die gegen das Land schlagen. Sonnenbrand. Zimmer mit Klimaanlagenfernbedinungen. Das Herz rutscht ihm in die Magengegend ab wie im Flugzeug, als er die Uhrzeit in der oberen Ecke des Bildschirms liest. In spätestens fünfzehn Minuten wird sie seinen Weg zum Laden abgehen und ihn entdecken. Und dann? Wird er es ihr sagen? Was ist, wenn er sich irrt? Menschen irren sich. Er irrt sich. Ständig. Dauernd. Quasi immer. Warum nicht auch jetzt? In seinem Kopf ist alles wirr und furchtbar und kalt. Seit er unten die Tür aufgeschlossen hat, ist dieser eine fatale Gedanke wie ein Weisheitszahn in sein Bewusstsein durchgebrochen und jetzt bekommt er ihn nicht mehr los. Was soll er tun? Auf den beschissenen Blitz warten? Ein beschissenes Erdbeben? Den beschissenen Feueralarm? Einen beschissenen Überfall? Nichts, nichts, nichts, nichts, nichts, nichts, nichts wünscht er sich mehr, als dieses Hirngespinst von ihr fern zu halten, zu fühlen, was er fühlen will.

Als er widerwillig in ihr Stockwerk schleicht, wartet sie schon im Türrahmen. Küstenwind, der aus dem Inneren der Wohnung in das Treppenhaus bläst, wirbelt die Locken dramatisch vor ihrem Gesicht auf und ab und hin und her. Sie trägt das Kleid aus Bologna und eine Taucherbrille. Durch die kleinen Bullaugen schaut sie ihn ängstlich an, sagt aber kein Wort. Wie frisch aus der Notaufnahme hat sie einen Arm verbunden. Von der Schulter bis zu den Fingerspitzen reicht der schwere, weiße Gips. Die andere, unverletzte Hand hält eine angebissene Zitrone. Als sein schelmisches Herz unverhofft munter wird, bemerkt er, wie sich Tränen hinter den Brillengläsern sammeln, die Kammern vor ihren Augen langsam volllaufen. Er stellt die Einkaufstasche auf den Boden, heilfroh, dass es nicht gewittert.

freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.

Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

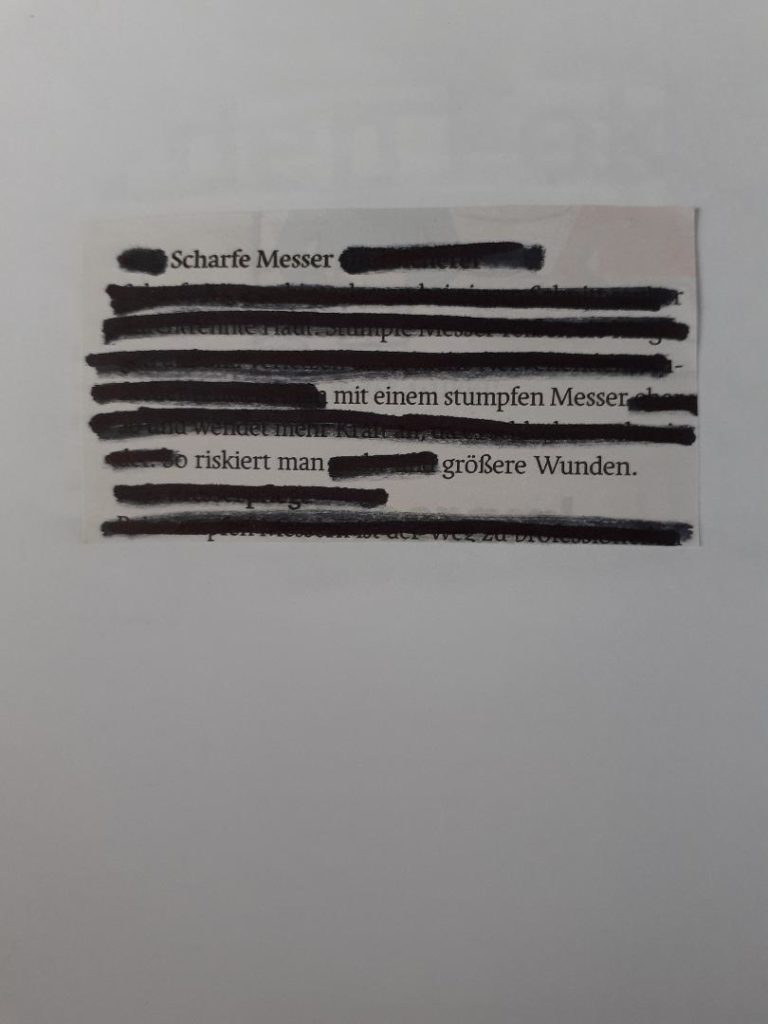

freiVERS | Lütfiye Güzel

aus: 51 Blackouts, 2020

freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.

Du hast auch einen freiVERS für uns?

schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiTEXT | Avy Gdańsk

Augenwischerei

Wieder wird eine Ladung Süßstoff vom Kuchenschiff abgehoben, verschwindet im Sahnehafen. Der Gabelstapler kehrt leer zurück. Das Schiff schon buglos, eine marzipanerne Galionsfigur sitzt noch obenauf. Ihr geht es als nächstes an den Kragen.

Zwischen der Frachtvernichtung, die Ronja vom ganzen Nachmittag am besten gefällt, plaudert ihr Gegenüber. Sie wünschte, er würde nichts anderes tun als essen und dann gehen, gerne würde sie ihm den Mund stopfen mit Kirschteilchenknebeln oder Ball-Gag-Berlinern. Eine Verstummelung, süßes Verschweigen.

Mit Zucker hat sie nichts zu tun, er sieht das anders. Weil er offenbar blind ist. Sie hat augenblicklich eine Zeile aus einem Mötley Crüe-Song im Kopf:

Well it’s no surprise, ‘cause you’ve got one-way eyes!

Einweg-Augen. In vielfacher Hinsicht.

Sie trinkt ihr Schwarzes und sagt, sie möge Bewegung, vor allem Wandern. Er mampft, meint Hättest du das nicht dazu gesagt, wäre es sexy gewesen.

Er wiederum könnte einfach gar nichts sagen, was ihn für sie sexy machen würde. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Taubstumm ist Platin. Aber selbst das würde bei ihm nicht helfen.

Das Gespräch ist keines, vielmehr ein Monolog. Alles daran ist mono, besonders der Ton. Sein Ton. Tonfiguren, er und all diese Männer, sie unterscheiden sich kaum voneinander. Ronja kennt sie schon, die Muster und Maschen, mit denen die Konversation vorgestrickt wurde. Er bedient sie alle. Schade, denn er ist die letzte Chance, die sie dem Sprechen gibt.

Durch kakaokrümelgeschwärzte Zähne bahnen sich Aussagen, und wo sie zu abgekaut sind, bläst die Stimme sie auf. Sätze, die immer beim Ich beginnen, der Versuch einer Selbstverwirklichung durch Worte. Ich denke nicht in Mustern. Und wenige Sätze später Ich bin keiner von diesen Eyeliner-Sensibelchen. Da ist ja schon der erste Widerspruch. Auch dieser Kerl: trampelfad. Erschafft die Welt nach seinen Maßstäben. Ronja aber hat Mehrweg-Augen, die das Seemannsgarn mit Nadelblicken heraustrennen. Wird gerne zum Überzeugungstöter.

Die Allgemeinwissensdusche lässt sie ins Leere rieseln. Oberflächlichkeiten. Außerdem weiß ich das schon alles. Nur das Darunter zählt. Und ehe er einen schlüpfrigen Witz machen kann, wie sie es von seinesgleichen gewohnt ist: Was du weißt, will ich nicht wissen. Was in deinem Kopf hängt, wenn du nach innen sinkst, das schon. Wie du empfindest, wie du wahrnimmst. Nur das Verletzliche zählt. Schäl, wenn du sprichst, das Gefühl.

Der Kuchenverlader, unfähig zum Entkernen, bläst kurz die Gebäcktaschen auf, holt zur Gegenoffensive aus. Eine billige, die Ronja längst kennt – diese Typen gleichen sich wirklich wie ein Schokonikolaus dem anderen: Sie sind alle hohl und brechen nach der ersten bissigen Bemerkung zusammen.

Während ihm aus dem klaffenden Vollmilchschlund schlechte Vergleiche und Reste seiner Zulänglichkeit bröckeln, mit denen er ein unschmeichelhaftes Dessertportrait von ihr hinschmiert, wird Ronja unfassbar müde.

Müde von den Deutungshoheiten, die sich mit eigenen Worten krönen. Ihr Mundwerkzeug nur dazu da, sich die Umwelt untertan zu machen, konsumierbar – während sie Ronja auf Diät setzen wollen. Immer gleiche Schnittbewegungen und Schnittmuster, aber auf Einzigartigkeit pochend: Du wirst mich nie etwas machen sehen, weil es gerade angesagt ist. Es ist die Artigkeit, die bei all diesen Sätzen übrigbleibt. Sprache bleibt nur Trimmaufsatz, reine Oberflächenbearbeitung.

Vom Verborgenen mag Ronja gar nicht erst anfangen, von dem, was sie hinter den Dingen entdeckt. Mit Geheimlehren kannst du mich jagen. Er sieht sofort Esoterik darin. Dabei geht es gar nicht darum. Aber das kann nur erkennen, wer ein feines Gespür dafür besitzt, was unter dem Sichtbaren liegt. Hier ist alles Tunnelblick. Einwegaugen.

Wo sind die Gesprächspartner hin verschwunden, die packenden Zuhörer, denen es nicht darum ging, sich selbst zu inszenieren? Die mit Ronja suchten und irrten, Zugänge zueinander legten mit vorsichtigen Worten, mit zweifelnder, brechender, bewegter Stimme? Mit denen man Gemeinsames erschuf im Reden, unter die Zungen tauchte, wo die Gedankenströme zusammenflossen? Ronja vermisst sie, verzehrt sich danach, wie sie einander die Augen wuschen, jeder Rausch ließ den Blick aufklaren. Ganz anders als jetzt.

Sie wischt gelangweilt mit den Fingern über die Cremigkeit des Tellers, fährt anschließend damit über die Pupillen ihres überraschten Begegners, dreht sie nach hinten. Zwei liegengebliebene Schattenmorellen drückt sie auf das vollkommene Weiß, fruchtig-erfrischendes Weltbild.

Die Gäste im Café erwachen aus ihrem Nachmittagsdösen, als sie mit dem Löffel die Zunge des Kuchenmanns abschabt, um ihr eine neue Glasur zu geben, einen Belag aus Aprikosenaufstrich für schmackhaftere Gespräche.

Blut und Konfitüre, eine noch unverbrauchte Mischung. Der Nachtischler spuckt kleine Töne nun, kauernde Zwischentöne, während Ronja sich den Kehlkuchen schmecken lässt.

freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.

Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiVERS | André Patten

Startschuss

schon immer war die Richtung klar:

nach oben sollte es gehen

ganz nach oben

da oben, wo es weitergeht

wo die Sterne warten

wo Geräusche langsam zündeln

einen Punkt im All

wählen wir zum Startschuss aus

schnüren dem Sprachlosen

den Verstand ab

wir schießen gegen Wolken

und wissen doch:

wenn es still wird bei uns

schlägt es anderswo ein

freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.

Du hast auch einen freiVERS für uns?

schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiTEXT | Martin Dost

Das letzte Tier

Alte Männer erzählen, dass alte Männer erzählen - von der Vergangenheit. Sie sind weiß und verhornt. Sie denken, sie sind die letzten ihrer Art und mit ihrem Tode sterben sie aus. Jedoch werden sie nur vergessen.

Ich erinnere mich an den kalten Novembermorgen. Es gab Frost, der Boden war hart und schwere weiße Wolken bedeckten den Himmel, eine bewegungslose Masse, doch blieb es trocken und kein Regen fiel herab. Mitten im Hof stand der Traktor zum Hissen des toten Tieres. Ich stellte mich neben das massige Gerät und wartete auf den Fleischhauer. „Schlachten ist schwere Arbeit“, sagte mein Großvater. In seinen Händen hielt er zwei Flaschen. Korn und Kümmel. „Hol die Schubkarre!“, sagte er. Als ich zurückkam, sah ich, wie er aus einer der Flaschen trank. „Das beruhigt!“

Die Schlachtstraße befand sich zwischen Stall, Scheune und Garage. Mein Großvater führte den Ochsen, er hatte keinen Namen, heraus, vom Stall zum Scheunentor, vorbei an dem weißen Kastenwagen des Metzgers und hielt ihn fest. Er fuhr noch einmal mit der flachen Hand über den Hals des Tieres. Ein dunkelbraunes Fell, das zum Kopf hin heller wurde und an der Stirn ganz weiß war.

Der Schlachter kam mit einem Bolzenschussgerät, setzte es auf den Ochsenkopf und drückte ab. Es gab einen Knall, einen Rückstoß und der Ochse sackte, so schnell wie der Schuss, in sich zusammen. Die Beine in der Luft fiel der schwere massige Körper dumpf zu Boden. Mein Großvater, der unentwegt auf den Traktor sah, ganz so, als ob er an dessen Leistung zweifelte, ließ die Leine los und wand sich an mich. „Er ist nicht tot. Das Herz schlägt noch“, sagte er. Seine Stimme war rau und brüchig: „Jetzt muss es schnell gehen!“

Der Schlachter zog eine Kette um die Beine des Ochsen und befestigte das andere Ende an der Gabel des Traktors, während mein Großvater den Motor startete. Er zog das Tier in die Höhe, bis es schwebte und schwankte. Ich sah seine Hände zittern. Schnell griffen sie in die Innentasche seiner Jacke und holten eine Zigarettenpackung hervor. Mit glimmendem Stängel stellte er sich neben den Fleischhauer, sah noch wie jener das Messer zog und kurz bevor er zustach, wendete er den Blick ab. Ich sah dem Ochsen beim Ausbluten zu. Das tote Tier taumelte an der Kette leicht hin und her und das dickflüssige und tiefrote, fast schwarze Blut wurde in einem Bottich aufgefangen.

Auf den ersten Akt wurde angestoßen. Der Schlachter und mein Großvater kippten den Korn und atmeten schmackhaft aus. Ich kauerte auf der Treppe zum Scheunendachboden und sah ihnen dabei zu. In der Luft stand der Geruch von Heu, Ochse und Zigaretten. Von irgendwo, weit hinten, erklang eine Säge, ein Rattern, Schnurren und Brummen.

Meinen Vater, der mit einer Kamera auf der Schulter in die Scheune trat, zeichnete das Geschehen auf. Ein kleiner roter Punkt leuchtete und signalisierte den Aufnahmemodus. Er hielt auf die Männer, er hielt auf die Stelle am Hals des blutenden Tieres.

„Schenk uns mal nach“, sagte mein Großvater. Ich nahm die Flasche aus seiner Armbeuge, schüttete den Korn in kleine polierte Gläser. Mein Vater filmte den Traktor, die Gabel und Kette. Er umrundete die Männer und neben seinem zugekniffenen Auge blinkte die kleine rote Signalleuchte. Alles wurde festgehalten.

Der Ochse war ausgeblutet und tot. Der Schlachter ging um das Tier herum und drückte auf den Augapfel. „Keine Reaktion“, sagte mein Großvater. Er ließ den leblosen Körper herunter, langsam senkte sich die Gabel und der Metzger trennte die Hinterhufe ab, legte die Hinterbeine von der Haut frei und justierte die Kette an der Stelle oberhalb des Knies neu. „Komm her!“, sagte mein Großvater und stieg vom Traktor. Ich kletterte auf den Sitz und er zeigte mir, wie man den Diesel vorglühte, anließ und die Gabel nach oben manövrierte. „Hoch!“, rief er. Das Tier begann von Neuem zu schweben und der Schlachter hielt es fest, bis es nicht mehr schwankte. Dann zog er weiter die Haut ab und es folgten routinierte Bewegungen. Er schnitt, zog, schnitt und zog und die Haut hing wie in Lappen am nackten Tier zu Grunde.

Mein Großvater schaltete den Motor ab, zog den Zündschlüssel und ging in Richtung Stall davon. Unterdessen filmte mein Vater jeden Schnitt des Fleischhauers, jeden Moment des zweiten Aktes. „Früher hatten wir mehr Rinder“, sagte mein Großvater. Er saß vor dem Stall auf einem Holzstuhl und rauchte. „Da haben wir an einem Tag bis zu drei Viecher geschlachtet. Die Arbeit möchte ich heute nicht mehr machen.“ Es folgte eine Pause. „Mein Vater hatte auch noch selbst geschlachtet. Klar gab es Metzger und jede Menge Lehrlinge, aber er wollte es selbst machen. Mein Alter war verbissen“, sagte er und zog den Korn mit dem kleinen Glas hervor. Er reichte mir die Flasche und ich schenkte ihm ein. „Halt mal noch!“, sagte er, trank das Glas mit einem Schluck leer und verlangte ein zweites. „Die Karnickel, die wir gezüchtet haben, musste ich schon als Kind beim Schlachten festhalten. Ich habe mir die Viecher zwischen die Beine geklemmt und mein Alter hat mit einem Knüppel draufgeschlagen. Einmal hat er mir fast die Kniescheibe zertrümmert. Aber schlimmer waren die schrillen Schreie. Wenn das Tier erkennt, dass es stirbt.“ Er stand auf, spuckte auf die Zigarette in der Hand und steckte die Flasche in die Innentasche seiner Jacke. „Schau mal nach, ob der Kopf schon runter ist“, sagte er. Der Metzger rang noch immer mit der Haut. Weißer Dampf umschwebte den warmen nackten Körper des toten Ochsen und ich sah, wie auch der Dampf den Metzger umgab. Ich wartete, bis er den Kopf abschnitt, ihn auf die Schubkarre bugsierte. Dann winkte ich meinem Großvater. „Ab damit“, sagte er. Er nahm die Schubkarre und fuhr den Kopf zur Garage. Ich sah, wie er schwitzte, unter seiner Schiebermütze glänzte und sich mit dem Handrücken über die Stirn fuhr.

Der dritte Akt begann mit einem weiteren Korn. Die Flasche war bereits weit über die Hälfte geleert und die Männer leckten sich die Lippen. „Ein guter Korn“, sagte mein Großvater. Mein Vater trank nicht. Er filmte still.

Als der Metzger das Messer am Bauch des Tieres ansetzte, begann der hängende Körper plötzlich zu zucken. Eine Hautpartie nahe dem Vorderlauf vibrierte und ich erschrak. „Das sind nur die Nerven“, sagte mein Großvater. Ich sah auf das Messer des Schlachters. Er machte einen länglichen Schnitt und riss die Bauchdecke auf. Mein Großvater wies mich an, die Schubkarre direkt unter das Gehänge zu schieben und mittig zu positionieren. Jetzt griff der Fleischhauer beidhändig in das aufgeschlachtete Tier, grub mit Bedacht seine Finger hinein zwischen Muskelfleisch und Innereien bis die Arme schon nicht mehr zu sehen waren. Ein Torso von einem Schlachter und ganz nah waren sich nun Mensch und Tier.

Der Fleischhauer trug lange gelbe Handschuhe, eine Schlächterschürze, am Gürtel die Messer in einem Köcher mit Wetzstahl. Vorsichtig zog er die Eingeweide heraus, trennte sie ab. „Die Milz oder der Darm dürfen jetzt nicht verletzt werden“, sagte mein Großvater. Er blickte auf das Rad der Schubkarre: „Da kommt jetzt einiges an Gewicht zusammen. Das Ventil muss halten.“ Die Innereien dampften stärker noch, als das nackte Muskelfleisch. Überall war nun der Geruch von Tod und Gedärm, kein Heu mehr, keine Zigaretten. Die Schlachtabfälle luden wir vorerst auf dem Mist nahe dem Hof und bedeckten sie mit Stroh. „Das vergraben wir später“, sagte mein Großvater. „Fahr die Schubkarre zurück!“ Er lief neben mir und deutete auf die Felder, die sich in geraden parallelen Formen hinter dem Hof erstreckten: „Bis dahin hat mich der Alte getrieben. Die Felder rauf und runter“, sagte er und deutete auf den Horizont. „Misten, Gülle fahren, im Sommer Heu machen, im Herbst die Erntezeit und kurz vor Weihnachten über vierzig Gänse schlachten. Mit der Mutter. Das ganze Federzeug haben wir verkauft. Gab nicht viel, aber weggeschmissen wurde eben auch nichts. Mein Alter konnte mich jagen, aber unter den Tisch gesoffen, habe ich ihn. Der hat nichts vertragen. Der konnte malochen den ganzen Tag, doch am Kümmel war er ein halber Mann.“

Er lachte und rauchte. „Jetzt trinken wir noch einen und dann geht es ans Zerteilen.“ Mein Großvater und der Metzger leerten die Flasche zum vierten Akt. Sie lachten. Der Ochse war nichts mehr als weißrotes Muskelfleisch, schwere Knochen und eine Abstraktion von einem Tier.

„Wir bugsieren die Teile. - Pack mit an!“, sagte mein Großvater. Der Schlachter schnitt große Stücke ab, die wir mit der Schubkarre zur Garage fuhren. „Dein Vater hatte Glück. Erst Polytechnische Oberschule, danach eine abgeschlossene Lehre und weg war er“, sagte er. „Ein Händchen für Technik, dafür aber zwei linke Pfoten, wenn es um richtige Arbeit geht. - Ich wäre auch gegangen, wenn ich gekonnt hätte. Aber wie?“ Ich sah, wie mein Vater den Akku seiner Kamera wechselte und sie auf einem Stativ positionierte. Aus einem Karton zog er zwei Baustrahler hervor und hängte sie an die eigens dafür installierten Haken an der Decke auf. Alles wurde hell und die gekalkten Wände reflektierten das weißblaue Licht. „Lass den mal filmen, da stört er nicht. Und wenn hier mal alles platt ist, gibt es immer noch die Aufnahmen“, sagte mein Großvater. „Los – alles auf die Schlachtplatten!“

Der Tierarzt war pünktlich. Er kontrollierte die Schlachtung, beschaute das Fleisch und nahm Proben. „Trichinenschau“, sagte mein Großvater. „Jetzt geht der Ochse unter das Mikroskop.“ Die Untersuchung war abgeschlossen und der Arzt nickte. Die großen Stücke konnten nun portioniert werden. Der Metzger kam in die Garage und zusammen mit der Großmutter, die der Großvater gerufen hatte, wurde das Fleisch zerteilt, klein gehackt und verpackt. „Hier beginnt die Küchenarbeit“, sagte er. Er zündete sich eine Zigarette an, fuhr mit der Schubkarre ein letztes Mal zur Scheune und beseitigte alle übriggebliebenen Tierreste. „Hol heißes Wasser und wisch den Boden!“ sagte er.

Das rote Wasser rann über den grauen Betongrund der Scheune, über den Hof zum Feld hinaus. Es war bereits Mittag und die weißen Wolken begannen sich allmählich zu bewegen, leicht zu werden und auszudünnen. Da stand der alte Mann, der mein Großvater war, der das Töten nie gelernt hatte. „Feierabend“, sagte er. „Geschafft!“ Ich sah sein Profil und wie er eine neue Flasche, den Kümmelschnaps, aus der Jacke zog und in der Hand hielt. „Das war das letzte Tier.“ Er schaute auf das rote Rinnsal, wie es ganz dünn im Felde verlief, setzte an und trank. „Was ein Mann ist, trinkt. Immer schön die Rübe hinunter. Dein Großvater ist ein Trinker, kein Bauer. Bauern gibt es nicht mehr.“ Er begoss den fünften und letzten Akt. Es war vorbei.

Die alten Männer, sie fürchten sich. Sie sind grau und schwach. In ihrer Angst steckt das Erkennen der Gegenwart und während sie an ihren Tod denken, vergessen sie, dass sie längst vergessen wurden.

freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.

Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiVERS | Alexandra Regiert

Die Loreley vom Vorderhaus

Meine Lunge pumpt Luft.

Pumpt sie weit über die Kondensstreifen hinaus.

Pumpt sie in Schweinelungen.

Rosa und fast neugeboren

festigt sich das Rosenkelchorgan

wie eine fleischfressende Pflanze.

Betörend recke ich mich am Fensterbrett

für die Fliegen,

strecke die Glieder, spiele mit den Haaren

und singe:

Es ist ein lauter, Glut gebärender Gesang,

den eine Schallmauer nicht abwehren könnte.

Wie der der Loreley vom Vorderhaus,

vor deren Fenster blaue Hortensien wachsen

und die Feuerwehr regelmäßig

ein weißes Tuch spannen muss.

freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.

Du hast auch einen freiVERS für uns?

schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiTEXT | Kerstin Nethövel

Die Kreiselegge

Ein Spaziergänger kam an einem Feld entlang und sah einen Mann am Rand des Ackers quer zur Pflugrichtung rücklings am Boden liegen. Seine Kleider waren zerrissen, und die Haut war aufgeschürft und zerkratzt. „Was ist passiert?“, fragte der Spaziergänger. „Nichts“, sagte der Mann, der am Boden lag. „Nicht viel jedenfalls. Ich habe das Feld bestellt und bin dabei nicht weit gekommen.“ „Und warum liegst du da?“ „Ich sagte dir doch, ich wollte den Boden für die Aussaat vorbereiten. Und bei der Arbeit bin ich unter die Egge geraten.“ „Aber du kannst doch da nicht liegen bleiben“, sagte der Spaziergänger. „Warum denn nicht?“ „Wenn es regnet, wirst du nass, in der Nacht ist es zu kalt, und wenn die Sonne brennt, wirst du geblendet. Außerdem staubt es dann zu sehr. Ich werde dich unter deinem Arbeitsgerät hervorholen.“ „Tu das nicht“, sagte der Mann, der am Boden lag, „Ich habe mich schon vor langer Zeit zwischen den Zinken eingerichtet und eine Position gefunden, in der sie mir nicht weh tun können. So lässt es sich aushalten, wenn ich mich nicht bewege. Ich spüre nicht mehr, dass ich nass werde. Ich spüre nicht mehr die Kälte, und ich werde auch nicht geblendet. Ich liege schon zu lange hier. Der Regen wäscht mich, die Sonne wärmt mich, die Nacht deckt mich zu. Geh einfach weiter. Ich habe mich mit meiner Situation abgefunden, also finde du dich auch damit ab.“

Der Spaziergänger aber blieb weiter stehen und sah auf den Mann hinunter und überlegte, wie er ihn am besten aus den Krallen dieses Gerätes herauslösen könne. „Denk gar nicht erst darüber nach“, sagte der Mann am Boden. „Wir wollen alles dabei belassen, wie es ist.“ Der Spaziergänger ließ nicht locker, machte einige Schritte nach vorn und sank in die weiche Erde des Ackers ein. „Komm nicht näher. Vergiss es.“ „Doch. Ich will dir helfen, und ich werde dir helfen. Ich kann dich doch so nicht zurücklassen“, sagte der Spaziergänger und ruckelte an dem Bodenbearbeitungsgerät herum. Der Mann am Boden unterdrückte einen Schrei. „Jetzt hast du mich geschnitten.“ Er deutete auf den Blutfaden, der seitlich an seiner Hüfte herunterrann und in die Erde tropfte. „Ich sagte dir doch, du sollst weitergehen. Lass mich in Ruhe. Die Zacken sind eingerastet. Sie lassen sich nicht von der Stelle bewegen. Du kannst nichts dagegen tun. Und ich, ich kann es aushalten in dieser Position, wenn ich mich nicht rühre. Du kannst mir nicht helfen.“ Der Spaziergänger aber gab keine Ruhe und beharrte darauf, den, der am Boden lag, aus den krakenähnlichen Griffen des Gerätes zu befreien. Er dachte, wenn ich all meine Kraft aufbiete, kann ich es beiseite bewegen. Und er griff mit den Händen fest zu und biss die Zähne aufeinander und zog und zerrte, und je mehr er zog und zerrte, desto mehr bohrten und gruben sich die Zinken der Kreiselegge in den Körper dessen, der am Boden lag, und rissen das Fleisch von seinen Knochen. Als der Spaziergänger das Gerät endlich ein Stück beiseite geschoben hatte und sah, dass von dem Mann fast nichts übrig geblieben war, setzte sich die Egge langsam in Bewegung und kam auf ihn zu.

freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.

Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiVERS | Frau Sara

STROM II

Strömen

ohne

mein Zutun.

Einfach raus aus mir.

Meine Begrenzung wird still, an der Peripherie des Körpers kommt alles zur Ruh.

Die Ruhe dehnt sich aus.

Ich spüre mich, beim Warten.

Ich nehme mich wahr, als grosses Stück Menschenfleisch, ganz unaufgeregt & ergeben,

warte ich, nehme die Stösse & Wellen in mir zur Kenntnis, staune, wie ich Frau, es geschehen lassen muss. Wie meine Weiblichkeit zu sich nimmt, sich vorbereitet & wieder gehen lässt.

Im Rhythmus,

unsichtbar aber nicht heimlich.

Ich sitze da & das Leben strömt aus mir heraus.

Meine Gebärmutter arbeitet,

zuverlässig, ohne mein Zutun.

Ich sitze da, die Welt aussen rückt ab von mir. Ich bin da mit meiner innersten Höhle.

Ich spüre mir beim Arbeiten zu.

Ich habe ein Wunder in mir drin.

freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.

Du hast auch einen freiVERS für uns?

schreib@mosaikzeitschrift.at

<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>

freiTEXT | Angela Regius

als es anfing mit dem zu hause bleiben hatte ich angst dass es wieder so sein würde wie damals mit dem essen und dem essen und dem . die mangelnde struktur teil des problems und arbeit eine antwort mit ihren prozessen und räumen die standardisiert sind wegen gesundheitlichen erkenntnissen und den kernarbeitszeiten. never change a running system aber was läuft denn überhaupt und was ist bloße kompensation ein anderes ventil für etwas das tiefer sitzt das nicht zu lösen ist sondern abgearbeitet werden muss mit am besten antrainierter methodik. ich esse und esse nicht sondern liege auf dem sofa aktualisiere kaue an den nägeln fahre mit den fingern durch haare und fühle mich oft als wäre aufstehen eine unstemmbare angelegenheit. ich esse und esse nicht aber ob das so wäre wenn du nicht hier wärst mit mir in einer wohnung ob ich tatsächlich stärker geworden bin oder einfach nur das bild aufrecht erhalte weil da jemand ist der es sieht.

freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.

Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at